順番予約の神髄~第2回~順番予約の「基本」(2)

~前回のおさらい~

シリーズ「順番予約の神髄」第2回目です。前回の記事を未読の方は先にそちらをご覧ください。

順番予約の神髄

~第1回~順番予約の「基本」(1)

クリニックにおける<順番予約>の「基本」として、下記の5点をご紹介しました。

①番号は、概ね先着順の順番通りに進むこと。

②順番を割り当てられた患者が、自分に割り振られた番号を把握できること。

③現状の進み具合が、順番で待つ患者に伝わること。

④現在の番号を元にして、「どれくらい待つか」の目安が容易に予測できること。

⑤順番で待つ患者が、「順番に遅れない」ことを理解していること。

電子カルテと予約システムの連携方法次第では、1つ目の「先着順の基本」が崩れて分かりにくくなる可能性を示しました。

クリニック

ひとまず、

連携するかどうかは、

今決めなくても

良いと思いますので、

話を進めましょう。

ほかの「基本」についても

注意することはありますか?

連携するかどうかは、

今決めなくても

良いと思いますので、

話を進めましょう。

ほかの「基本」についても

注意することはありますか?

それでは、

1つずつ追っていきましょう。

次は、2つ目の「基本」

に関するお話です。

1つずつ追っていきましょう。

次は、2つ目の「基本」

に関するお話です。

アイチケット

~②「マイナンバー自覚の基本」から外れるケース~

例えば、インターネットで受付をする「オンライン受付」に意識が向きすぎていると、2つ目の「順番を割り当てられた患者が、自分に割り振られた番号を把握できる状態になっている」という、「マイナンバー自覚の基本」から外れてしまうことがあります。

クリニック

予約システムなのに、

オンライン受付が中心の

考え方にならないの

ですか?

オンライン受付が中心の

考え方にならないの

ですか?

確かに予約システムでは、

オンライン受付ができますし、

その点に大きな

メリットがあります。

しかし、

順番予約で大事なのは、

番号を頼りに

どのくらい待つかの目安が

分かることです。

例えば先生、

お年寄りも待ちやすい、

クリニックにしたいですよね?

オンライン受付ができますし、

その点に大きな

メリットがあります。

しかし、

順番予約で大事なのは、

番号を頼りに

どのくらい待つかの目安が

分かることです。

例えば先生、

お年寄りも待ちやすい、

クリニックにしたいですよね?

アイチケット

クリニック

それはそうですよ。

うちのようなクリニックでは、

お年寄りの患者さんも

多いですからね。

うちのようなクリニックでは、

お年寄りの患者さんも

多いですからね。

そうですよね。

ところで、

お年寄りの患者さんは、

予約システムを導入したら、

皆さんオンライン受付で、

順番を取りそうですか?

ところで、

お年寄りの患者さんは、

予約システムを導入したら、

皆さんオンライン受付で、

順番を取りそうですか?

アイチケット

クリニック

いやー、どうでしょうね。

まあ、結構最近は

スマホのお年寄りも

よく見かけますけど、

予約システムを

使いこなす程かどうか・・。

ちょっと微妙な感じが

しますね。

まあ、結構最近は

スマホのお年寄りも

よく見かけますけど、

予約システムを

使いこなす程かどうか・・。

ちょっと微妙な感じが

しますね。

なるほど。

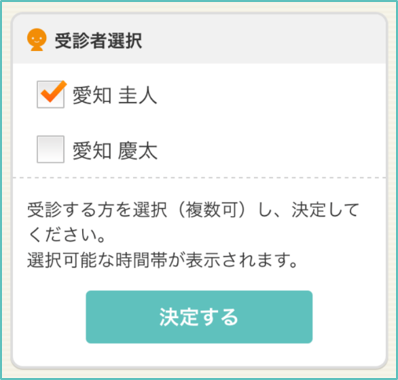

ちなみにアイチケットだと、

スマートフォンのアプリから、

自分の名前を選ぶだけで

簡単に順番が取れるんですね。

これが実際の画面です。

ちなみにアイチケットだと、

スマートフォンのアプリから、

自分の名前を選ぶだけで

簡単に順番が取れるんですね。

これが実際の画面です。

アイチケット

クリニック

うーん、そうだなぁ。

実際に操作が

難しいとか簡単とか、

そういう話以前の

気がしますね。

なんというか、

なんとなく新しいことは、

敬遠される、みたいな。

実際に操作が

難しいとか簡単とか、

そういう話以前の

気がしますね。

なんというか、

なんとなく新しいことは、

敬遠される、みたいな。

やはりそうですか。

我々も操作が楽になるように

患者さん向けのアプリを

提供してはいますが、

全員がアプリを使いこなして、

オンライン予約を

してくれるとは、

正直思っていません。

我々も操作が楽になるように

患者さん向けのアプリを

提供してはいますが、

全員がアプリを使いこなして、

オンライン予約を

してくれるとは、

正直思っていません。

アイチケット

クリニック

あはは。

それはさすがに、

言っちゃいけない感じの

話じゃないですか?

それはさすがに、

言っちゃいけない感じの

話じゃないですか?

いえいえ。もちろん、

使おうと思った時に、

「やってみたら簡単だった」

と思っていただけるような

使いやすさは兼ね備えている

アプリだと思っています。

それでも、

先生がおっしゃったように、

実際に簡単かどうかではなく、

感覚的に操作を敬遠する方は、

どうしても一定数

いるはずなんですね。

使おうと思った時に、

「やってみたら簡単だった」

と思っていただけるような

使いやすさは兼ね備えている

アプリだと思っています。

それでも、

先生がおっしゃったように、

実際に簡単かどうかではなく、

感覚的に操作を敬遠する方は、

どうしても一定数

いるはずなんですね。

アイチケット

クリニック

まぁ確かに、

お年寄りにはちょっと、

敷居が高いかもしれませんね。

お年寄りにはちょっと、

敷居が高いかもしれませんね。

患者の声

こういうのは、

あんまり得意じゃなくてねぇ。

あんまり得意じゃなくてねぇ。

実際に使っていただいたら

「意外と簡単に操作できる」

とは言っても、いきなり

全員に浸透させるのは、

なかなか難しいことです。

そうなると、これまで通りに、

オンライン受付をしないで

直接クリニックに来る

患者さんのことも、

対等に扱えるように

しておかねばなりません。

「意外と簡単に操作できる」

とは言っても、いきなり

全員に浸透させるのは、

なかなか難しいことです。

そうなると、これまで通りに、

オンライン受付をしないで

直接クリニックに来る

患者さんのことも、

対等に扱えるように

しておかねばなりません。

アイチケット

~順番に待つ患者さんに、平等に番号を渡す~

<順番予約>システムを導入すると、スマートフォンやパソコンを使って、「オンライン受付」をする人も当然出てきますが、「IT系のツールは苦手」という人も一定数含まれます。特に高齢者の場合、「スマートフォンは持っているけれども、電話以外で使ったことはない」というような方も少なからずおられます。

「オンライン受付」をせずに来院する場合、当然ながら「オンライン受付ではない方法」でなければ、順番は確保できません。

クリニック

要するに、

直接来たお年寄りの

患者さんにも

何かで番号を渡さないと、

「不公平だ」と、

思われてしまう訳ですか。

直接来たお年寄りの

患者さんにも

何かで番号を渡さないと、

「不公平だ」と、

思われてしまう訳ですか。

実際、

順番制の中で

待たされているのに、

自分の番号を

知らされなければ、

どれくらい待つかの

目安がわからないので、

不公平な状態に

なってしまいます。

順番制の中で

待たされているのに、

自分の番号を

知らされなければ、

どれくらい待つかの

目安がわからないので、

不公平な状態に

なってしまいます。

アイチケット

患者の声

まぁ、待たされるのは

仕方がない部分も、

あるとは思いますけどねぇ。

目安があれば、

ありがたいですし、

年寄りも平等に

扱ってもらいたいとは、

思いますよねぇ。

仕方がない部分も、

あるとは思いますけどねぇ。

目安があれば、

ありがたいですし、

年寄りも平等に

扱ってもらいたいとは、

思いますよねぇ。

クリニック

も、もちろんですよ。

皆さん平等に

待ちやすい環境を提供するので

どうぞ安心してください。

アイチケットさん、

ちなみにそれは、

プラスチックの番号札とか、

そういう物を用意すれば

良いんですか?

皆さん平等に

待ちやすい環境を提供するので

どうぞ安心してください。

アイチケットさん、

ちなみにそれは、

プラスチックの番号札とか、

そういう物を用意すれば

良いんですか?

先生、さすがに

毎回消毒処理をして、

何度も同じ番号札を使うのは、

スタッフさんも大変ですし、

使い捨てにできる紙の方が、

患者さんも喜ぶと思います。

毎回消毒処理をして、

何度も同じ番号札を使うのは、

スタッフさんも大変ですし、

使い捨てにできる紙の方が、

患者さんも喜ぶと思います。

アイチケット

クリニック

使い捨てだと、

コストが気になりますね。

コストが気になりますね。

患者の声

・・・

クリニック

い、いや。一応ですよ、一応。

ちょっと気になった

だけですよ。

ちょっと気になった

だけですよ。

アイチケットの発券機は

感熱ロール紙を使います。

レジのレシートと

同じかと思いますが、

インク代は不要で、

定期的に紙を交換します。

実は、コンパクトな

発券機に合わせて、

特製の薄い紙を

ご用意していますので、

一般的な市販品より

紙を交換する頻度が

少なくなるように

してあります。

具体的なコストとしては、

2人分で1円弱程度です。

感熱ロール紙を使います。

レジのレシートと

同じかと思いますが、

インク代は不要で、

定期的に紙を交換します。

実は、コンパクトな

発券機に合わせて、

特製の薄い紙を

ご用意していますので、

一般的な市販品より

紙を交換する頻度が

少なくなるように

してあります。

具体的なコストとしては、

2人分で1円弱程度です。

アイチケット

クリニック

なるほど、

特製と言っても

むしろ安いのか。

特製と言っても

むしろ安いのか。

<順番予約>で

アイチケットを運用すると、

番号券は必須と言っても

過言ではありません。

コストを気にされて

発券機を使わなければ、

十分にシステムの価値を

発揮できませんので、

その点は考慮しています。

アイチケットを運用すると、

番号券は必須と言っても

過言ではありません。

コストを気にされて

発券機を使わなければ、

十分にシステムの価値を

発揮できませんので、

その点は考慮しています。

アイチケット

電子書籍の配布や、

ウェビナー動画の配信も

やっています。

ウェビナー動画の配信も

やっています。

アイチケット

- 投稿者: 佐藤三千代

- 予約システムの使い方

- シリーズブログ, 予約システムの使い方, 順番予約, 順番予約の神髄